上篇《乌克兰》里面咱们说到,很久以来今天叫做“乌克兰”的这片土地,一直是欧洲各个帝国的殖民地,所有权在几个国家之间交换。然而历史总在发展,新的思想不断涌现,到了十九世纪,当意大利、德意志和欧洲其他民族的人开始认同自己的民族身份,纷纷建立起民族国家的时候,乌克兰人也有了这样的意识。

不同地区的乌克兰人可能是东正教徒或者罗马天主教徒,生活在“东方”或者是“西方”,语言的语法和拼写存在差异,但是乌克兰语仍然成为大家共同的纽带。乌克兰语采用西里尔字母,这就让它跟使用拉丁字母的波兰语有所不同。哈布斯堡王朝曾经在他们统治下的乌克兰强行推行过拉丁文字,但是没有成功。

乌克兰语的西里尔字母跟俄语也不太一样,保留了足够的独特性。

作为各个帝国的殖民地,乌克兰上层人士使用的语言是宗主国的语言,说乌克兰语的只有乡下人。出生于俄罗斯帝国赫尔松省的列夫·达维多维奇·勃朗施坦也就是大革命家托洛茨基,说乌克兰的大中城市是乌克兰农民海洋中俄罗斯、波兰和犹太文化的岛屿,大多数乌克兰的城里人说俄语、波兰语或者犹太人的意第绪语。

而乌克兰的犹太人如果不会说意第绪语,通常会讲俄语,毕竟俄语是做生意要用到的语言。

关注俄乌战争的同学,一听到革命家托洛茨基出生地的名字“赫尔松”,立马会想到这又是一个乌克兰人。没错儿,跟小泽一样,托洛茨基同志还是犹太人,早期的布尔什维克革命家里面有一大票犹太人,甚至更大的革命家列宁同志本人可能也有犹太血统。

对了,那个谁说的来着?犹太人有个统治世界的阴谋……

可能有人会问,你说列宁可能有犹太血统,列宁本人知道吗?列宁本人大概率不知道,但是列宁的姐姐安娜知道。列宁同志去世后不久,为了保护列宁同志的“遗产”,1924年苏联成立了列宁研究所。研究所给列宁同志的姐姐安娜布置了一个任务,请她研究整理乌里扬诺夫家族的历史。

安娜对这项工作挺上心的,考察出他们母亲一支可能是犹太人,还把这个结果拿给斯大林同志看,说这下子他们不能再说咱们反犹了吧?

斯大林同志看过后说:“(这事)绝对不能跟任何人提起。”斯大林同志出于什么考虑做出的这个决定,大家可以猜测,不过斯大林同志也知道列宁同志可能有犹太血统,就不用怀疑了。

说回乌克兰,您或许会问,乌克兰人跟犹太人之间的关系怎么样?自打中世纪以来,犹太人就定居在原来波兰立陶宛联邦的疆域内,跟乌克兰人自然难免会发生利害冲突,有的时候甚至发展成大规模的仇杀,受害者成千上万。

不过到了近代,就很少再有乌克兰人把犹太人看作是他们主要的竞争对手,乌克兰的诗人和知识分子,大多数都把他们的愤怒留给统治他们的俄罗斯人和波兰人。当然,俄罗斯帝国内普遍存在的反犹主义,也不可避免地影响到乌克兰人与犹太人之间的关系。

乌克兰语主要在农村使用,也意味着乌克兰的民族运动始终带有浓厚的“农民色彩”。跟欧洲其它的地方一样,唤起乌克兰民族意识觉醒的知识分子,往往也从重新发现农村的语言和习俗开始,民俗学家和语言学家记录了乌克兰农民的艺术、诗歌以及日常言语。

尽管公立学校没有教授乌克兰语,但是乌克兰语成为某些叛逆、反体制的乌克兰作家或者艺术家的首选语言。

俄罗斯帝国当然不能容许乌克兰民族主义的滋生,不能让乌克兰语挑战俄语至高无上的地位,也不能让乌克兰民族主义挑战俄罗斯人对历史的解读,“南俄罗斯”只是俄罗斯的一个省份,不存在任何额外的民族身份!

1804年俄罗斯帝国进行了教育改革,沙皇亚历山大一世准许在公立学校里,使用一些非俄语的语言,但是乌克兰语不在其列:乌克兰人讲的话不是一种语言只是一种方言。

俄罗斯政府上上下下也非常清楚这一禁令的政治含义,对乌克兰语使用的限制,也确实抑制了乌克兰的民族运动,副作用是在乌克兰产生大量的文盲。乌克兰农民几乎听不懂俄语,更不要说学写俄罗斯的字了。

当然生活在俄罗斯帝国,想要“上进”还是得学俄语。在1917年革命之前,政府工作、专业工作和商业活动都要用到俄语,在政治、经济和学术上想要“进步”的乌克兰人,必须要掌握俄语。

为了抑制乌克兰民族运动的发展,俄罗斯政府还禁止乌克兰人组织参与社会和政治团体。1876年沙皇亚历山大二世颁布法令,禁止乌克兰语书籍和期刊的出版发行,禁止在戏剧里使用乌克兰语,同时给亲俄罗斯的报纸和亲俄的组织提供补贴,这一政策也被后来的苏联和再后来的俄罗斯联邦采用。

奥匈帝国给予他们帝国境内的乌克兰人,比俄罗斯帝国或者后来的苏联以更多的自治和自由,并不是因为奥匈帝国的统治者心地善良,只是因为奥匈帝国的那些地方是波兰人和乌克兰人混居的地区,奥匈帝国想利用乌克兰人来压制波兰人。这样的政策给奥匈帝国带来的好处是,他们那里的乌克兰人,民族主义倾向没有俄罗斯帝国那样明显。

1905年俄罗斯帝国爆发了革命,这场革命在草根的《苏联往事》系列中《第一次革命》里有所叙述。这场革命也让乌克兰人受益,慌乱之下沙皇尼古拉二世给予乌克兰人一些公民和政治权利,其中包括在公共场合使用乌克兰语。

1917年俄罗斯帝国爆发的《二月革命》推翻了沙皇的统治,关于这场革命的前前后后,感兴趣的同学可以前往草根《苏联往事》系列中的《二月革命》去围观。这场革命也给乌克兰的民族主义运动带来了希望。在基辅,人们走上街头集体散步,举着的横幅里面既有“自由的俄罗斯里的自由乌克兰!” 也有“独立的乌克兰,有自己的盖特曼!”这样的标语。

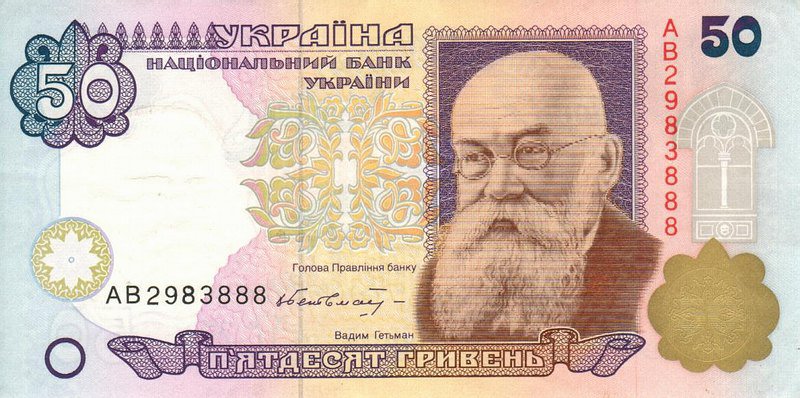

“盖特曼”是15世纪至18世纪之间,波兰、乌克兰和立陶宛大公国军队指挥官的头衔,地位仅次于君王。

乌克兰民族主义者成立了他们自己的中央委员会“中央拉达” (Central Rada),号召大家起来支持,当选中央拉达主席的是历史学家米哈伊洛·赫鲁舍夫斯基 (Mykhailo Hrushevsky)。

今天来看历史学家成为民族运动的领袖似乎有些奇怪,但在当时可一点儿都不奇怪。就像那个时候的很多欧洲小国一样,是历史学家把小民族自己的历史,从帝国的宏大叙事里给摘了出来。

赫鲁舍夫斯基不是唯一一位用自己的著作来唤醒乌克兰民族意识的知识分子,在建立民族国家之前,民族感情往往只能通过文学和艺术来传达,整个欧洲都是这样,诗人、画家和作家在波兰、意大利和德意志民族认同的构建中,同样发挥了重要作用。

就是在俄罗斯帝国的内部,1918年独立的波罗的海三国,还有没有独立的格鲁吉亚和亚美尼亚,都经历了类似的民族复兴,这也能解释为什么俄罗斯帝国要禁止乌克兰语的书籍、学校和文化。

俄国革命后,1917年的11月乌克兰也召开了立宪会议,1918年1月22日成立了乌克兰人民共和国(乌克兰语:Українська Народна Республіка)。

乌克兰就此走上了独立的道路了吗?大家都知道显然没有,那后面又经历了怎样的曲折呢?请看下篇《苏联》。